土の処分に悩まない!【木から生まれた土】でアリッサムの冬越しに挑戦

モカ

わたしのポケットガーデン

ガーデニングを楽しんでいると、増えてしまった土の処分に悩むことありませんか?この面倒な作業が原因で、お花を育てるのをためらってしまうこともあるかもしれません。

そこで、思い切って土の代わりに【ハイドロボール】を使ったネモフィラの水耕栽培に挑戦!ハイドロボールなら、土の処分が不要なうえに再利用もできるのが魅力です。

この記事では、わたしが挑戦したハイドロボールを使ったネモフィラの水耕栽培 種まき~発芽までの様子や管理のコツを、初心者の方でも分かりやすくお伝えしていきます。

そんな皆さんにおすすめの内容です。

「ネモフィラの水耕栽培なんてうまくいくの?」と思ったそこのあなた!

新しいガーデニングの可能性を、一緒に見つけてみませんか?

茨城県にある『国営ひたち海浜公園』の、一面の青い花畑で有名なネモフィラ。北アメリカのカリフォルニア州を原産地とする一年草です。4月~5月頃にかけて、次々と美しい小花が咲き、春を代表する花のひとつです。

ネモフィラの品種で一番有名なのが、青い花の「インシグニスブルー」。その他にも、花の色が白、青と白、紫と白などたくさんの品種があるそう。

また、ネモフィラの代表的な花言葉は、「可憐」「純粋」「初恋」などです。ちいさくてかわいらしい花のイメージにピッタリですね。

ガーデニングは楽しいけれど、使い終わった土がたまって困る…

そんな経験はありませんか?

多くの自治体では土の収集を行っておらず、いざ捨てようと思うと結構大変。

再利用する方法もありますが、手間と時間がかかるため、ちょっとハードルが高いと感じる方もいるのではないでしょうか。

特にマンションなど庭のないお家では、「土を捨てる場所がなくて困る…」という声もよく耳にします。

そんな悩みを解決するために、思い切って土の代わりにハイドロボールを使ってみよう!と決意。

土を使わない水耕栽培なら、土処分の手間がなくなるだけでなく、ハイドロボールを再利用することもできます。

今回の挑戦では、ネモフィラの種まきから始めて、春には可憐な花をたくさん咲かせることを目標にしています。

また、一般的な「種まき用の土」や「培養土」で育てた場合と比べて、発芽率や育てやすさなども徹底チェックしてみたいと思います。

ハイドロボールは、粘土を高温で焼成したボール状の素材です。

土の代わりに使うことができ、観葉植物や野菜の水耕栽培などに広く利用されています。「発砲煉石」「レカトン」と呼ばれることもあります。

ハイドロボールの特徴

今回、私が使用したハイドロボールは、小粒タイプで種まきに最適です。

園芸店、ホームセンター、ネットショップ、100均などでも手軽に手に入るので、気になる方はぜひチェックしてみてください。

ネモフィラに適した環境は、「水はけの良い土壌」「肥料は少なめ」「日当たりが良い」こと。

土ではなく、ハイドロボールでネモフィラの花をたくさん咲かせることはできるのでしょうか?心配なポイントは次の4つ。

課題は多いですが、水はけ抜群なハイドロボールなら期待できるかも⁉

目安として、温暖地/暖地は9月~11月、寒地/極寒地では3月~4月の春まきが種まき適期です。

今回種まきしたのは、11月6日でした。

ネモフィラの発芽には15〜25℃の気温が適しています。

今年も残暑厳しく、11月になってようやく涼しく感じましたね。

わたしが種まきした時期の最高気温は15~24℃、最低気温は、8~15℃でした。

今回、わたしが使用したものはこちら!

一般的な土栽培と少し異なりますが、初心者にも揃えやすい材料ばかりです。

種まきから発芽直後までの、管理の様子を紹介します。

ハイドロボールをしっかり洗い、余分な汚れや粉を取り除きます。

つまようじで簡単に穴を開けられます。

100均で見つけた種まき用ポットに、洗ったハイドロボールを敷きました。

紙製ですが、水に浸けても壊れず意外と丈夫。1ポットずつ切って使ってもOK。

つまようじを使って、種をハイドロボールの上に1粒ずつ並べました。

ひとつのポットに4~5粒。

種が重ならないように並べるのがポイント。

覆土の代わりに、ハイドロボールを少しかぶせました。

ハイドロボールでの覆土は不安があったので、新聞紙も使って遮光しました。

底面潅水用の容器に水を入れ、種が動かないように、そっとポットを置きます。

水の量は、ポッドの1/3くらい。

毎日、水を交換しました。

表面が乾いているようだったら霧吹きでも保湿させます。

通常は、7~10日で発芽します。

今回は6日目に、ひとつ目の発芽を確認!

発芽したら、徐々に日光に慣らしていきます。

まだ根が十分に張っていないと、ポットに並々と水を貯めたくなってしまうかもしれません。しかし、あまり水の量が多いと、種が流れてしまうリスクもあります。

今回育ててみて、水の量はポットの1/3くらいにし、表面の乾燥が心配なときは霧吹きを使って湿度を保つぐらいで十分なように感じました。

天候や栽培場所によって、様子は大きく変わると思います。

小さな苗の時期は特に、毎日様子をチェックして大事に育ててあげましょう。

発芽したら、徐々に日光に慣らします。いきなり直射日光に当てると、枯れてしまうかも。最初は直射日光を避けた明るい日陰に置き、だんだんよく日の当たる場所へ移動しましょう。

ネモフィラは肥料をあまり必要としないそうです。しかし、ハイドロボールはまったく肥料分を含んでいないので、肥料を与える必要があります。土栽培とは違うのでタイミングがよく分からず‥今回は、本葉が見え始めるまで待ってみることにしました。

今回の挑戦では、土栽培とハイドロボール栽培でどんな違いが見られたのでしょうか。

ハイドロボール栽培は、1ポットに5粒くらいずつまいて2~4粒発芽。

種まき用の土栽培は、同じく5粒くらいずつまき、3~6粒発芽しました。

種まき用の土と比べると、ハイドロボールは発芽率がやや劣るという結果でした。

両者とも、種まき後6日目にひとつ目の発芽を確認。種まき用の土の方が、その後の芽が出てくるのが少し速かったように思います。

しかし、結局すべての芽が出揃ったのは、ほぼ同じタイミングでした。

種まき用の土と比べると発芽率はやや劣るものの、見事に発芽してくれました!

またハイドロボールは汚れにくいので、種まき作業も室内でやりやすかったです。

今後成長した時も、同じハイドロボールを使い続けられるので、コスパがいいのもうれしいポイント。

種まき用の土が比較的湿度を保つ一方で、ハイドロボールの表面は乾燥しやすいように感じます。根がしっかり張るまでの初期段階では、(1日1回ですが)必ず様子をチェックして適度な湿度を保つよう気をつけました。

また、「スカスカなハイドロボールの隙間への種まき」や「種が流れないような水分管理」も、土栽培とはちょっと感覚が違います。この違いに慣れるまでは、手間と難しさを感じるかもしれません。

これからも、土栽培と比べてどのような点が違うのか、また手間がかかるのかを引き続き検証していきたいと思います。

今回の挑戦では無事に発芽できましたが、「もっとこうすれば良かった!」と思うこともありました。これから種まきを始める方が同じ失敗をしないように‥

感じた課題とその解決策をご紹介します。

対策:

プラスチック製のポットを使う

種まき用にこだわらず、少し大きめのポットに種まきする

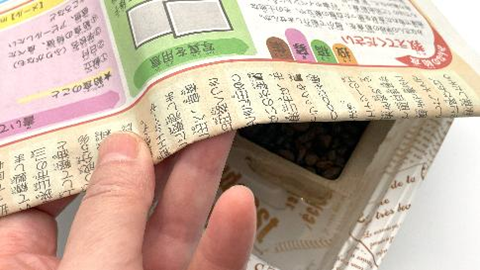

100均で購入した「種まき用紙ポット」。

コスパが良く、水に浸しても壊れにくい、捨てやすいというメリットに期待して使い始めました。

しかし、ハイドロボールが動きやすく、種が流れるのではと心配になる場面がありました。

今回はなんとか発芽に成功しましたが、より型崩れしにくいプラスチック製のポットや育苗トレーを使った方が安心かもしれません。

さらに、ポットのサイズが小さいと結局移植が必要になるのも悩みどころ。

最初からもう少し大きめのポットで始めてもよかったかな、と思いました。

紙ポットは土栽培にはとても便利なアイテムですが、水耕栽培には少し使いにくいと感じてしまいました。

対策:

透明でない底穴のある鉢を使う

紙ポットの場合は、事前に底に穴を開けておく

ハイドロボールで観葉植物を育てるとき、底穴のない容器(コップなど)を使う場合があります。

しかし、今回の挑戦では底穴のある鉢をおすすめします。

底穴があると、容器を傾けなくても水加減を簡単に調整できるうえ、水があふれて種が水没するようなミスも防げるからです。

さらに、今回は屋外で育てる予定なので、透明な容器は使用しません。

透明容器は水量が確認しやすいですが、屋外での使用には適さないと考えたからです。

底穴のある鉢と底面潅水を組み合わせる方法が、今回の挑戦にはベストかなと考えています。

わたしのようにうっかり種を水没させないよう、みなさんは底穴のある鉢を使って栽培に挑戦してみてください!

対策:

キッチンペーパーに種まきし、発根を確認してからハイドロボールへ移植する

今回は、ハイドロボールの上へ直接種まきしました。

しかし、種が流れないよう慎重に水の交換をするのは、思ったより気を使う作業で大変!

この負担を少しでも軽くするために、キッチンペーパーに種まきして、発根を確認してからハイドロボールへ移植する、という手順の方がいいかも?と感じました。

根が張れば張るほど、それほど神経質にならなくても水やりをすることができます。

ハイドロボールを使ったネモフィラの種まきに挑戦し、分かったことをまとめました。

第一段階は無事クリアしましたが、これからの成長と開花はどうなるのか?

次回もハイドロボール栽培の進捗をお届けします。

「ハイドロボールでお花を育てる」

みなさんも一緒に挑戦してみませんか?