ルピナスの種まき|ハイドロボール水耕栽培のメリットとポイント

モカ

わたしのポケットガーデン

ガーデニングを楽しんでいると、どんどん増えてしまう「使い終わった土」。その処分が意外と悩みのタネになっていませんか?この面倒な作業が原因で、お花を育てるのをためらってしまう方もいるかもしれません。

そこで思い切って、土の代わりに「ハイドロボール」を使ったネモフィラの水耕栽培に挑戦!ハイドロボールなら、土の処分が不要なうえに再利用もできるのが魅力です。

今回の記事では、ベストシーズンを迎えたネモフィラの姿だけでなく、種の採取、後片づけの様子までご紹介します。

そんな皆さんにおすすめの内容です。

「ネモフィラの水耕栽培なんてうまくいくの?」と思ったそこのあなた!

新しいガーデニングの可能性を、一緒に見つけてみませんか?

ガーデニングをしていると、どうしても出てしまう不要な土。

気づけばどんどん貯まり、処分もひと苦労…「もっと手軽に、ガーデニングを楽しめる方法があればいいのに…」と思っていました。

それなら培養土の代わりに、水耕栽培でお花を育てられないのかな?そんな発想から、今回はハイドロボールを使ったネモフィラの水耕栽培に挑戦!

ハイドロボールの特徴

水耕栽培の培地のひとつとして使われているハイドロボールのメリットは、再利用できることだけではありません。軽く、清潔、適度な保水性や排水性があるのも魅力です。

私が住んでいるのは「暖地」と呼ばれる地域。

日光が大好きなネモフィラは、基本的にベランダ(屋外)で育てています。

しかし、根が直接水に触れる水耕栽培では、水温変化によるダメージが心配。

日の光を確保しながら、外気温の影響も心配しなくてはならないという難しい環境で、どのようにネモフィラを育てるかがポイントとなりました。

11月6日に種をまいて、6日目に最初の芽を発見!

ハイドロボールには1ポットに種を5粒ほどまき、2〜4粒が発芽しました。

発芽率は土を使った場合よりやや低めでしたが、それでも嬉しいスタートです。

冬の寒さや肥料の与え方、容器の選び方など、思いがけないトラブルも続出…。

葉が黄色くなった株や、枯れてしまった株もありました。

ネモフィラにとっては過酷な環境だったと思います。

それでも、栽培方法を見直しながらお世話をがんばった結果、なんとか5株が生き残ってくれました。

そして2月下旬、ついに記念すべき1輪目の花が開花!

従来の土栽培とは違う、「水耕栽培」の難しさと楽しさを実感しています。

私の住む地域では、3月の平均気温は最高気温16.0℃、最低気温5.4℃でした。

土栽培・ハイドロボールでの水耕栽培共に直径13cmの鉢に移植。

スリット鉢と鉢カバーの二重になっています。

水耕栽培の方は、水や肥料を外側の鉢に貯めています。

こちらは6号サイズの鉢に3株植えました。

豪華な一鉢になればいいなぁ♪

写真では見えにくいのですが、藻の発生を防ぐためハイドロボールにアルミホイルを被せて管理しています。

さらに、その上にココヤシファイバーなどでマルチングすれば、見た目が土栽培と変わらず◎。

水や肥料は外側の鉢に入れるだけなので、水やりの度に外す必要もありません。

葉ばかり茂って、花数が少ないような気もします。

これから花芽がどんどん上がってくることを期待!

4月の平均気温は、最高気温20.7℃、最低気温11.2℃でした。

4月に入り、暖かさと共にぐんぐん成長しています。

6号鉢のネモフィラもこのボリューム!

株が大きくなるにつれて、水もたくさん吸い上げるようになっています。

2日に1回は水やりをしないとすぐにカラカラに。

うっかり水切れさせてしまい、ネモフィラがグッタリしていた…なんてことも。あわてて水やりをして回復したものの、こんな風に葉先が黒く枯れてしまいました(´Д`)

土栽培もハイドロボールの水耕栽培も、同じくらい大きくなっています。

3株のうち1株は、他の株に覆われて、ほとんど見えないほどになってしまいました。2株でこのボリューム!

最初は葉ばかり茂って花が少ないかなと思っていましたが、次々と開花し、まるで大きなネモフィラの花束のようです。

5月の平均気温は、最高気温が24.0℃、最低気温が15.0℃でした。

まだまだ花を楽しむこともできそうですが、実(子房=花の中心にできる、種が育つ部分)も付き始めました。

この実が枯れると、種を取ることができます。

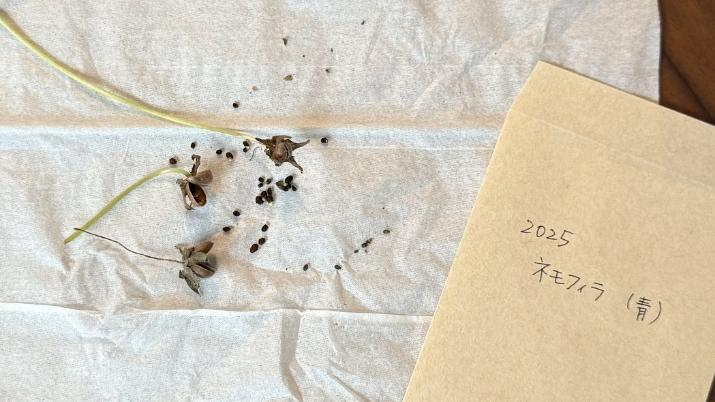

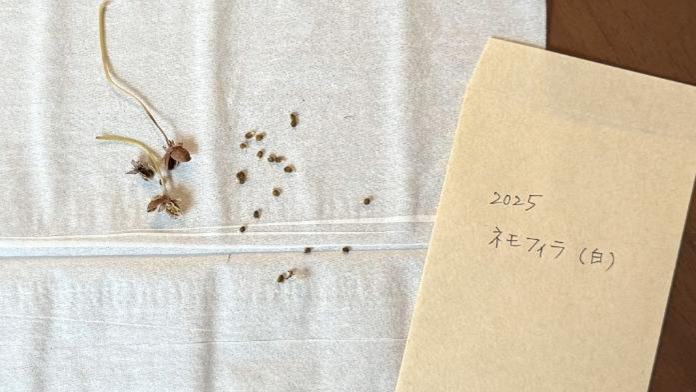

せっかくなので、種の採取にも挑戦!

緑色の実からとった種は発芽しにくいそう。

これから実が枯れて茶色くなり、カラカラになるまで待ちます。

種がはじけ飛んでしまっても大丈夫なように、お茶パックをつけておきました。

どちらの栽培方法からも、「青」「白」「紫」すべての花色の種を採取できました。これから風通しの良い日陰で2週間程度乾燥させた後、冷蔵庫で保管します。

来年もネモフィラの種まきが楽しめそうです♪

種まきからちょうど200日目。

種も取れたので、今年のネモフィラ栽培は終了することにしました。

暖かくなり水温が高くなった影響か、水やりの問題か…

原因は分かりませんが、根っこが黒くなり根腐れしていました。

真っ黒になってしまった根っこと、ハイドロボールをより分ける作業はなかなか大変でしたが、ハイドロボールはしっかり洗浄・消毒をして、次の植物栽培でも活躍してもらいましょう。

また、根腐れのせいか鉢の中は若干黒ずんでいるところもありますが、心配していた藻の発生はなさそうです。

こちらの記事に、ハイドロボールの洗浄方法について詳しくまとめています。

よろしければ参考にしてください。

種まきから成長、開花、種の採取、そして片付けまで一通り行ってみて、私が感じた「成長」や「管理のしやすさ」の違いをまとめました。

| 項目 | 土栽培 | 水耕栽培 |

| 発芽率 | ◎ 1ポットに3~6粒発芽 | 〇 1ポットに2~4粒発芽 |

| 開花時の様子 | ◎ 花付き良好 | ◎ 土栽培と同程度の花付き |

| 成長の安定感 | ◎ 安定して育つ | △ 管理にややコツが必要 |

| 水やりのしやすさ | △ 乾き具合が分かりにくい | ◎ 水位が見えて管理しやすい |

| 清潔さ・片付け | △ 土汚れや処分が手間 | ◎ 汚れにくく、再利用OK |

| マルチングの手間 | ◎ お好みで | △ 藻の発生予防に必要 |

種まきから開花まで、大きく調子を崩すことなくどの株も元気に成長。

春の開花シーズンでは、たくさんの花を見ることができました。

反対に、水の乾き具合が分かりづらい、土処分が手間、手や道具が汚れやすいといったことがやはり難点に感じます。

発芽率がやや劣る、また水耕栽培ならではの水温や肥料管理の難しさを実感。

葉っぱが黄色くなるなど不調な時期を乗り越えて、最後には土栽培と変わらないぐらいたくさん開花してくれました!

繊細な管理が求められる印象の水耕栽培ですが、水の減り具合が目に見えて分かりやすい、汚れにくい、再利用できるといった土栽培とは真逆の嬉しいポイントもあります。

それぞれに良さがあり、どちらが合うかは生活スタイルや育てる環境によって変わってきそうですね。

ハイドロボールでネモフィラの栽培なんてできるの?

と最初は自分でも自信がなかったのですが、結果は大成功!

土栽培に負けないくらいたくさんの花を咲かせ、種を採取することもできました♪

この経験を通して、「水耕栽培」の難しさと楽しさを実感しました。

実際に育てて感じたハイドロボールでの水耕栽培のメリットは、

一方で、気をつけたい点は、

ハイドロボールでお花を育てるというこのアイディア。

「ちょっと気になる!」と思ったら、ぜひ一度試してみてください。

お花との新しい付き合い方が、見つかるかもしれません(*´▽`*)